菓子・乳業で国内最大手の明治ホールディングス(2269)、株主優待制度は自社商品のお菓子詰め合わせを実施。株主優待に加え、業績推移、株価チャートと配当推移を確認していきます。

- 配当・優待の合計利回りは約3.4%

- 配当金は連続増配で推移、高めの利回り

株価情報と株主優待について

明治ホールディングスの株価情報と配当推移・株主優待制度を確認していきます。

株価の指標(2025年4月4日終値時点)

株価:3,378円

予想PER:18.49倍

PBR:1.23倍

予想EPS:182.68円

時価総額:9,533億円

最新の株価参考:明治ホールディングス(株)【2269】:Yahoo!ファイナンス

株主優待について

株主優待制度は「自社商品の詰め合わせ」を実施しています、優待権利月は3月です。

| 所有株式数 | 優 待 品 |

|---|---|

| 100株以上 | 明治グループ製品詰合せ (1,500円相当) |

| 200株以上 | 明治グループ製品詰合せ (2,500円相当) |

| 1,000株以上 | 明治グループ製品詰合せ (5,500円相当) |

優待利回り

100株保有で1,500円相当なので優待利回りは約0.4%です。

配当金の情報

2025年3月期の予定年間配当:100円

予想年間配当利回り:2.96%

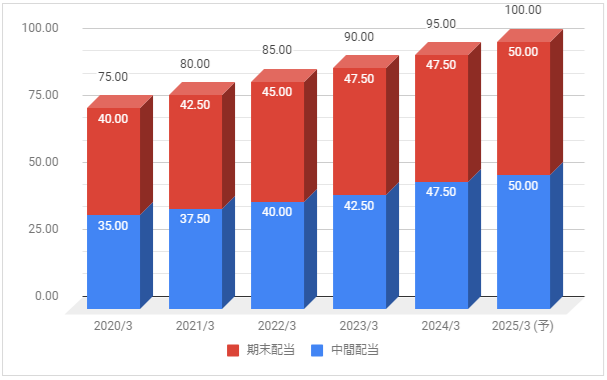

配当金の推移について

下記は配当金の推移です。配当権利日は9月(中間配当)と3月(期末配当)です。

配当は連続増配当で推移しています。2025年3月期も増配予定としています。

配当性向は2024年3月期が52.3%、2025年3月期の予想が約54%です。

配当方針の確認

利益配分の基本方針は「総還元性向50%以上を目安、1株当たり配当額の継続的な増配を目指す」としています。

業績推移と株価推移について

明治ホールディングスの業績推移と株価推移を確認していきます。

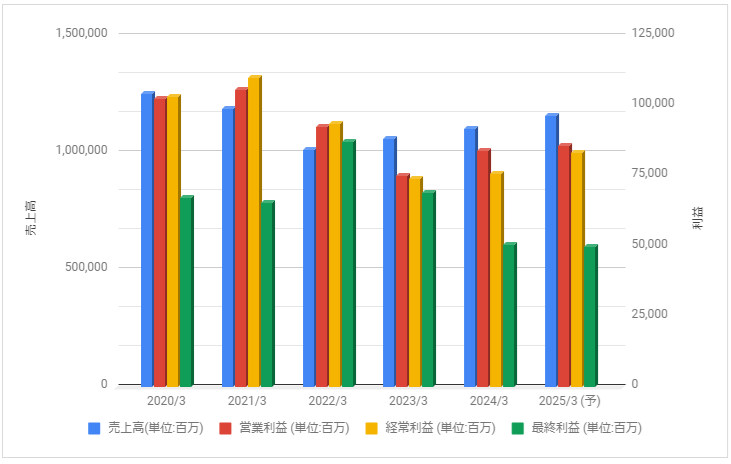

業績の推移

下記は売上高・営業利益・経常利益・最終利益の推移です。

2022年3月期は「収益認識に関する会計基準」等を適用する影響もあり減収・減益に。2023年3月期は更に減益となりました。

2024年3月期は営業増益、2025年3月期も営業増益見通しとしています。

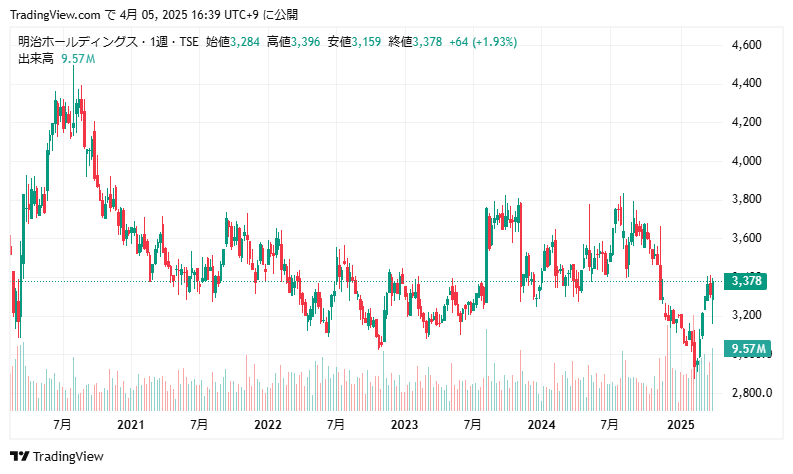

株価のチャート

下記は5年分の週足株価チャートです。

株価は2020年9月以降に下落が目立つ推移でしたが、2023年、2024年は上昇する場面も出ていました。

2024年11月以降は下落が強い推移、2025年3月以降は上昇しています。

事業内容と財務状況について

明治ホールディングスの事業内容と財務状況を確認していきます。

明治ホールディングス(2269)の概要

明治ホールディングス株式会社(めいじホールディングス、英: Meiji Holdings Co.,Ltd.)は、食品メーカーの明治、製薬会社のMeiji Seika ファルマを傘下に持つ持株会社。

2011年4月1日に明治製菓のフード&ヘルスケア事業を吸収分割により明治乳業へ継承。食品事業が一体化した明治乳業は株式会社明治へ、医薬品事業が残った明治製菓はMeiji Seikaファルマ株式会社へそれぞれ商号変更

明治ホールディングス – Wikipediaより一部抜粋

事業セグメントは大きく分けると「食品セグメント」と「医薬品セグメント」の二つです。

今後は特に医薬品セグメントを伸ばしていくとしています。

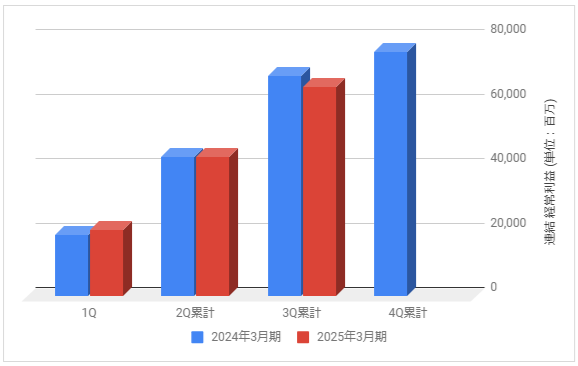

3か月決算の実績

下記は2025年3月期の各決算期における連結経常利益の推移と前期との比較です。

2025年3月期の連結経常利益は835億円見通しとしています。

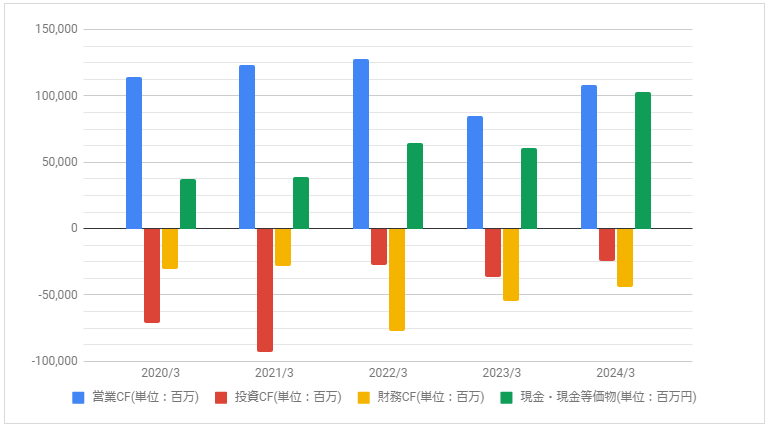

キャッシュフロー

下記はキャッシュ・フローの推移です。

営業CFは比較的安定した推移です。

配当・優待について

株主優待制度は自社商品(お菓子など)の詰め合わせを実施。利回りは高くないですが、株式分割を行ったことに加え、株価がここ数年で見ると安めの位置なのは保有しやすいとも考えられます。

配当は連続増配で推移し、高めの利回りです。