全日本空輸の持ち株会社であるANAホールディングス(9202)、株主優待制度は国内線割引、自社グループ共通優待券を実施しています。株主優待に加え、株価指標と業績推移、株価チャートと配当推移を確認していきます。

- 株主優待制度は国内線割引券、保有株式数で枚数増加

- 配当は連続無配当から復配

株価情報と株主優待について

ANAホールディングスの株価情報と配当状況・株主優待制度を確認していきます。

株価の指標(2025年2月28日終値時点)

株価:2,850円

予想PER:9.57倍

PBR:1.18倍

予想EPS:297.86円

時価総額:1兆3,802億円

最新の株価参考:ANAホールディングス(株)【9202】:Yahoo!ファイナンス

株主優待について

株主優待制度は「国内線割引優待券」と「グループ優待券」を実施しています、優待権利月は3月と9月の年2回です。保有株式数により細かく設定されており、下記は一部を抜粋です。

| 保有株式数 | 優待内容 |

|---|---|

| 100株から199株 | 国内線搭乗優待1枚 グループ提携ホテル優待 |

| 200株から299株 | 国内線搭乗優待2枚 グループ提携ホテル優待 |

保有株式数に応じて段階的に優待券が増える仕組みです。優待利回りに換算しにくいです。

配当金の情報

2025年3月期の予定年間配当:50円

予想年間配当利回り:1.75%

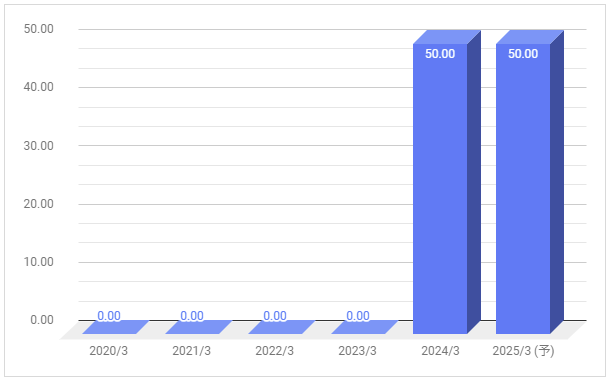

配当金の推移について

下記は配当金の推移です。期末(3月)の一括配当を実施しています。

配当は2020年3月期に無配に転落し、無配当が続いていましたが、2024年3月期に復配しています。

業績推移と株価推移について

ANAホールディングスの業績推移と株価推移を確認していきます。

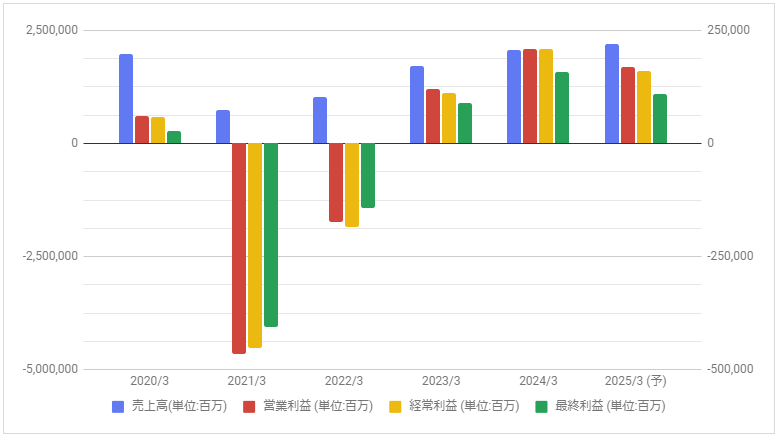

業績の推移

下記は売上高・営業利益・経常利益・最終利益の推移です。

2021年3月期の経常損益は4,513億円の赤字、2022年3月期も連続赤字となりました。取り巻く環境が急激に変化したことでかなり厳しい状況となりましたが、2023年3月期は黒字回復。

2024年3月期も増益となりましたが、2025年3月期は減益見通しとしています。

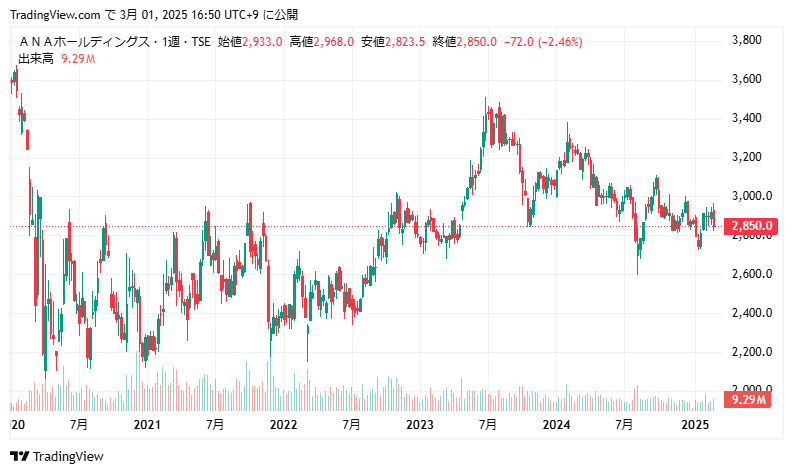

株価のチャート

下記は5年分の週足株価チャートです。

株価は2020年2-3月に警戒感から大きく下落した後は大きく上下しながらレンジで推移。

2022年中旬以降は警戒感が和らいだことで上昇も、2024年2月以降は下落気味の推移をしています。

事業内容と財務状況について

ANAホールディングスの事業内容と財務状況を確認していきます。

ANAホールディングス(9202)の概要

ANAホールディングス株式会社(エーエヌエーホールディングス、英: ANA HOLDINGS INC.)は、全日本空輸(ANA)を中心とする企業グループ、ANAグループの持株会社である。

全日本空輸株式会社は、2022年度の国際線、国内線旅客数は第1位。略称はANA(エー・エヌ・エーまたはアナ)だが、通称の全日空(ぜんにっくう)で呼ばれることも多い。

ANAホールディングス – Wikipediaより抜粋

ANAグループは全日本空輸(ANA)を中心としたグループです。

傘下にはエアージャパン、Peach Aviationなどがあり、多くの企業で構成されています。

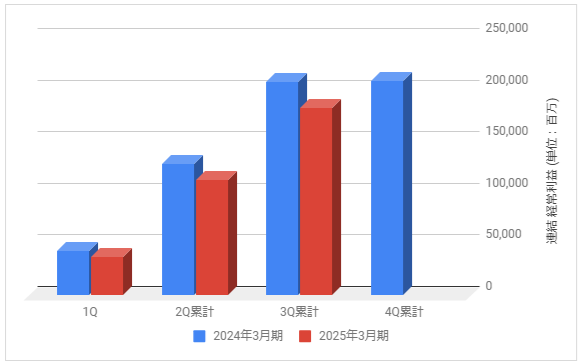

3か月決算の実績

下記はANAホールディングスの各決算期における連結経常利益の推移と前期との比較です。

2025年3月期の連結経常利益は1,900億円見通しとしています。

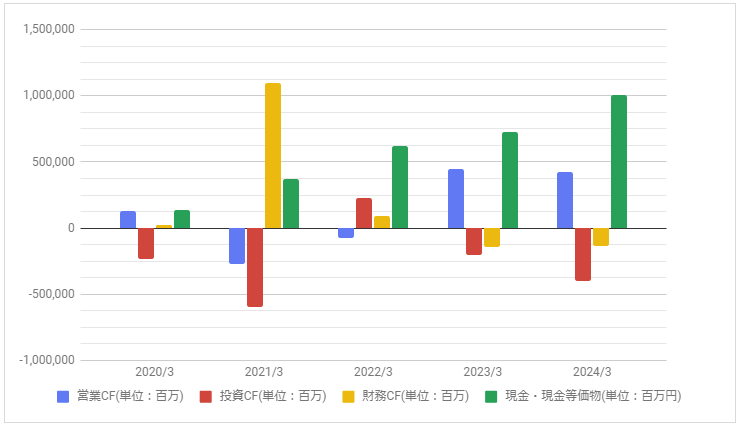

キャッシュフロー

下記はキャッシュ・フローの推移です。

2021年3月期、2022年3月期の営業CFはマイナスです。

配当・優待について

業績悪化で無配当となりましたが、2024年3月期は復配。今後の業績次第では増配期待があります。もちろん、業績が厳しくなれば配当が厳しくなるのも想定されます。

株主優待制度は「国内線を優待割引運賃で利用できる券」を実施しています。お得度は人により分かれそうです。