プロ野球チーム「東京ヤクルトスワローズ」の親会社であるヤクルト本社(2267)、株主優待制度は自社商品などを実施しています。株価指標と業績推移、株価チャートと配当推移を確認していきます。

- 株式分割後も優待内容は変更なし、実質拡充

- 配当は増配推移・優待との合計利回りは約3.5%

株価情報と株主優待について

ヤクルトの株価情報と配当状況・株主優待制度を確認していきます。

株価の指標(2025年1月24日終値時点)

株価:2,820円

予想PER:16.44倍

PBR:1.43倍

予想EPS:171.52円

時価総額:9,647億円

最新の株価参考:(株)ヤクルト本社【2267】:Yahoo!ファイナンス

株主優待について

株主優待制度は「自社商品の詰め合わせ」、「東京ヤクルトスワローズオフィシャルファンクラブ入会権」を実施しています。2023年9月の株式分割後も優待内容は変わらないため、実質拡充しています。

| 保有株式数 | 優待品内容 |

|---|---|

| 100株以上 1,000株未満 | 自社商品詰め合わせ(3月末) ライト会員入会権(9月末) |

| 1,000株以上 | 自社商品詰め合わせ(3月末) レギュラー会員入会権(9月末) |

3年以上継続保有している場合は基礎化粧品が追加となります。

優待利回り

100株保有で自社商品が1,000円相当、ファンクラブ入会権が2,600円相当と仮定した場合、年間3,600円相当となるので、優待利回りは約1.3%です。

参考:株主優待|ヤクルト本社

配当金の情報

2025年3月期の予定年間配当:64円

予想年間配当利回り:2.27%

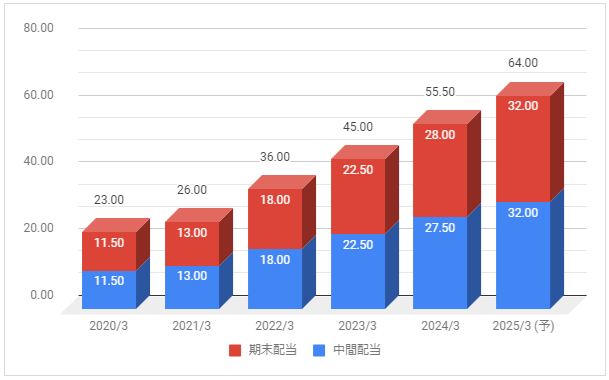

配当金の推移について

下記は配当金推移です。配当権利日は9月(中間配当)と3月(期末配当)です。

配当金は毎年増配しており、2025年3月期も増配予定としています。

配当性向は2024年3月期が33.7%、2025年3月期の予想が約37%です。

配当方針を確認

配当方針は「継続的な増配を目指すことを最優先とし、将来の事業拡大や収益向上を図るための資金需要および財政状況ならびに当期の業績などを総合的に勘案して配当金額を決定」としています。

参考:配当金推移|ヤクルト本社

業績推移と株価推移について

ヤクルトの業績推移と株価推移を確認していきます。

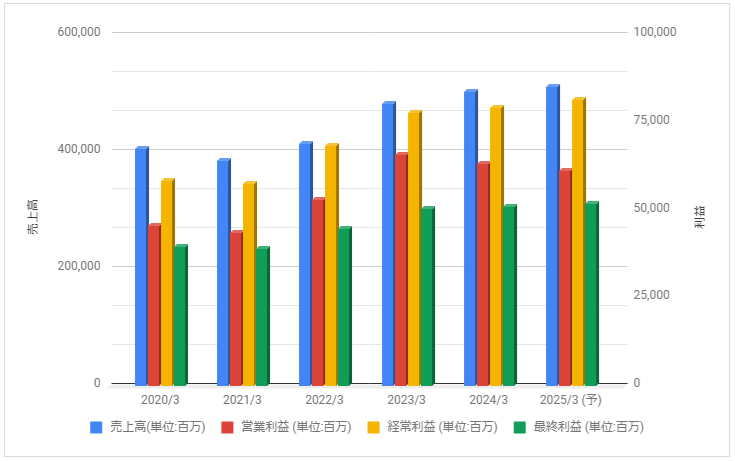

業績の推移

下記は売上高・営業利益・経常利益・最終利益の推移です。

好調な利益推移で、2023年3月期は過去最高利益を更新。2024年3月期は経常利益・最終利益が増益となりました。

2025年3月期は営業減益・経常増益見通しとしています。

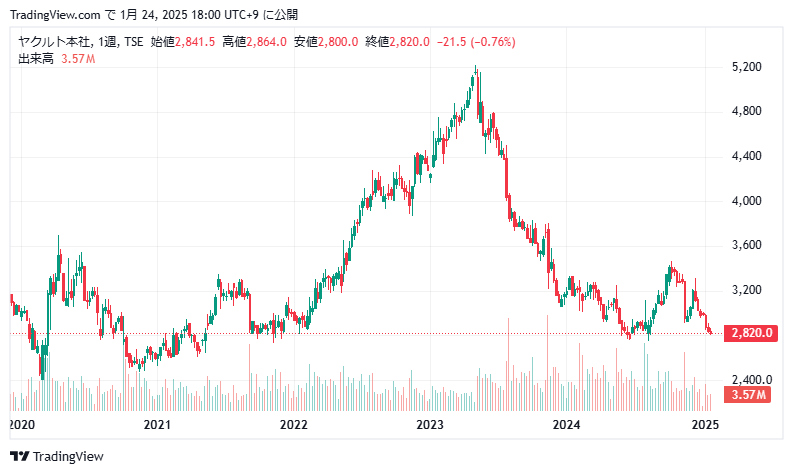

株価のチャート

下記は5年分の週足株価チャートです。

2020年4月に乳酸菌飲料に注目が集まった事で株価が上昇し、その後は下落・上昇を繰り返し。

2022年以降はヤクルト1000(Y1000)のヒット効果もあり大きく上昇。2023年5月以降に大きく下落して上昇前の水準で推移しています。

事業内容と財務状況について

ヤクルトの事業内容と財務状況を確認していきます。

ヤクルト本社(2267)の概要

株式会社ヤクルト本社(ヤクルトほんしゃ)は、日本の飲料・食品・化粧品・医薬品メーカーである。

乳酸菌飲料メーカーとしては国内最大手。国外売上比率は4割。海外では39カ国・地域に進出している(2019年8月時点)。

プロ野球チーム「東京ヤクルトスワローズ」(株式会社ヤクルト球団)の親会社である。

ヤクルト本社 – Wikipediaより抜粋

ヤクルトは独特のヤクルトレディという販売形式をとっています。宣伝・営業の観点から非常に有効と考えられ、大きく成長してきました。

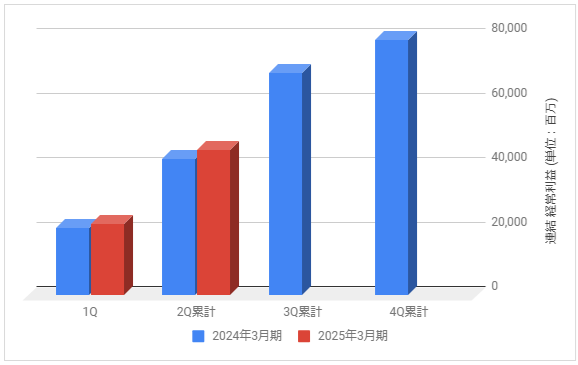

3か月決算の実績

下記は各決算期の連結経常利益の推移と前期との比較です。

2025年3月期の連結経常利益は815億円見通しとしています。

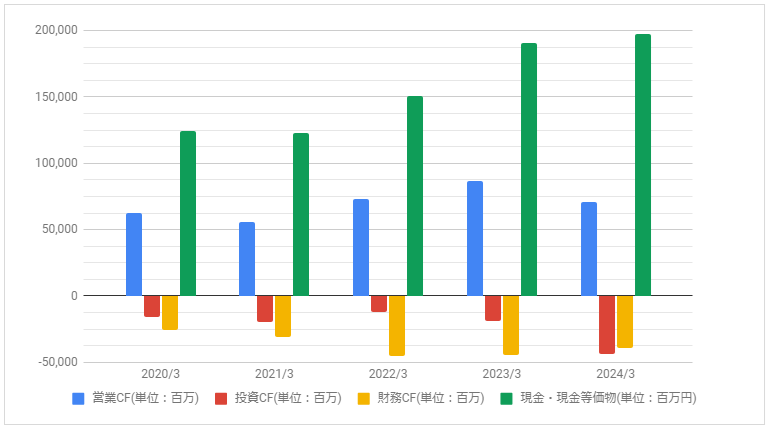

キャッシュフロー

下記はキャッシュ・フローの推移です。

営業CFは安定した推移です。

配当・優待について

株主優待制度は自社商品などを実施、株式分割後も内容は変更なしのため、実質拡充をしています。

配当は連続増配当で推移しており、平均的な利回りです。