住宅やプラスチックを主事業として展開する積水化学工業(4204)、連続増配当で推移し高い利回りです。株価指標と業績推移、株価チャートと配当推移を確認してみました。

- 積極的な利益還元、連続増配当で高い利回り

- 株価は大きく上昇・大きく下落する場面も出ている

株価情報と配当情報について

積水化学工業の株価情報と配当状況・株主優待制度を確認していきます。

株価の指標(2025年7月4日終値時点)

株価:2,577円

予想PER:13.12倍

PBR:1.33倍

予想EPS:196.39円

時価総額:1兆1,352億円

最新の株価参考:積水化学工業(株)【4204】:Yahoo!ファイナンス

株主優待制度について

株主優待は実施していないです。

配当金の情報

2026年3月期の予定年間配当:80円

予想年間配当利回り:3.1%

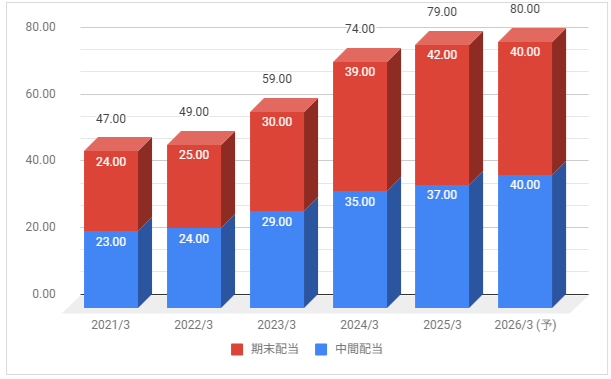

配当金の推移について

下記は配当金の推移です。配当権利日は9月(中間配当)と3月(期末配当)です。

配当金は増配推移、2026年3月期も増配予定としています。

配当性向は2025年3月期が40.4%、2026年3月期の予想が約41%です。

株主還元方針の確認

株主還元方針として「連結配当性向40%以上、DOE(自己資本配当率)3%以上、またD/Eレシオ0.5以下の場合には総還元性向50%以上を確保」としています。

業績推移と株価推移について

積水化学工業の業績推移と株価推移を確認していきます。

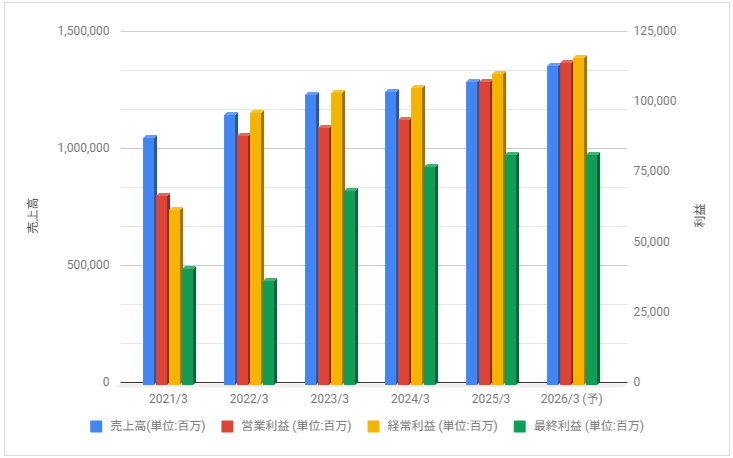

業績の推移

下記は売上高・営業利益・経常利益・最終利益の推移です。

2022年3月期は営業・経常利益が大きく回復、2023年3月期、2024年3月期も増益となりました。

2025年3月期も増益、2026年3月期も増益見通しとしています。

積水化学工業の株価チャート

下記は5年分の株価チャートです。

株価は2021年3月以降は比較的レンジで推移。2023年中旬に上昇した後もレンジ気味で推移。2024年末から大きく上昇、大きく下落する場面が出ています。

事業内容と財務状況について

積水化学工業の事業内容と財務情報の確認と今後について考えてみます。

積水化学工業(4204)の概要

積水化学工業株式会社(せきすいかがくこうぎょう)は、住宅、管工機材、住宅建材や建材用の化成品、高機能プラスチックなどを中心に製造する大手樹脂加工メーカーである。

主力商品は戸建て住宅で、売上は日本国内4位(太陽光発電住宅で1位)。他には自動車用中間膜の世界シェア40%、塩化ビニル管2位などとなっている。

積水化学工業 – Wikipediaより抜粋

主要事業は「住宅」、「高機能プラスチックス」、「環境ライフライン」などです。

主要株主は旭化成、第一生命、積水ハウスなどです。海外へも積極的に展開しています。

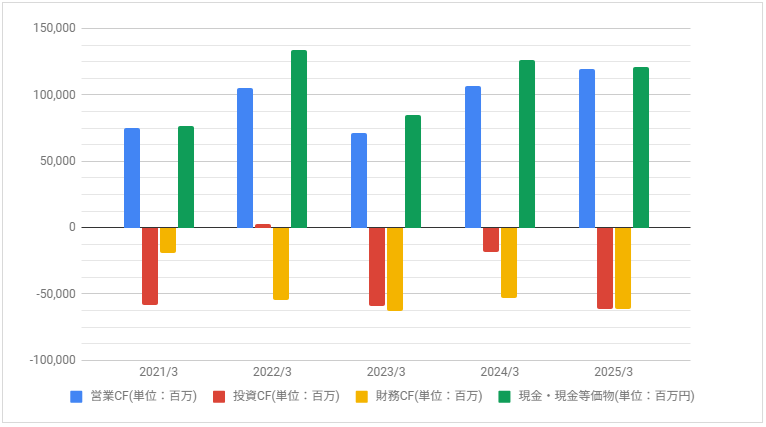

キャッシュフロー

下記はキャッシュ・フローの推移です。

営業CFは問題ない推移です。

配当について

配当は安定推移、高い利回りです。

配当方針にて連結配当性向40%以上、DOE3%以上で、財務に問題が無い場合は総還元性向50%以上を確保とし、積極的な株主還元を行っています。