二輪で世界首位、四輪で世界有数のホンダ(HONDA)(7267)、配当は大きく増配した影響で高い利回りです。株価指標と業績推移、株価チャートと配当推移・株主優待制度を確認していきます。

- 配当は高い利回り、株主優待制度は抽選で実施

- 株価は下落が強い推移

株価情報と株主優待について

本田技研工業の株価情報と配当状況・株主優待制度を確認していきます。

株価の指標(2025年5月15日終値時点)

株価:1,403.5円

予想PER:24.4倍

PBR:0.49倍

予想EPS:57.52円

時価総額:7兆4,105億円

最新の株価参考:ホンダ【7267】:Yahoo!ファイナンス

株主優待について

株主優待制度は「抽選でレース招待」などを実施しています。100株以上保有が対象、優待権利月は3月です。2026年3月期からの優待を変更しています。

| 保有継続年数 | 優待内容 |

|---|---|

| – | カーシェア割引クーポン、ラグビー観戦 |

| 1年以上 | レース観戦、イベント(EnjoyHonda)招待、セーフティスクール体験会 |

| 3年以上 | HondaJet体験会、工場見学会、マリン試乗会、モビリティリゾートもてぎ体験会 |

全てが抽選かつ長期保有の優待が多く、配当に力を入れていると考えられます。

配当金の情報

2026年3月期の予定年間配当:70円

予想年間配当利回り:4.99%

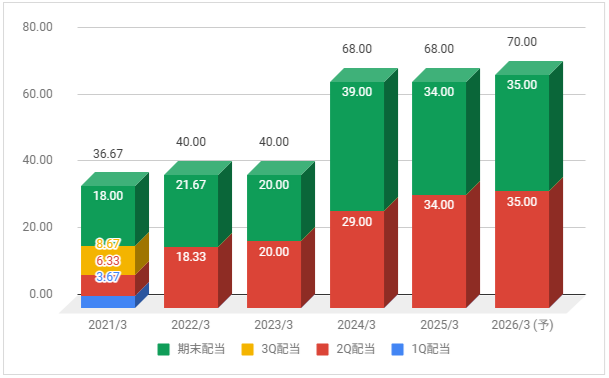

配当金の推移について

下記は配当金の推移です。以前は年4回実施していましたが、年2回(中間配当・期末配当)に変更しています。

2024年3月期は大きく増配、2026年3月期は増配予定としています。

配当性向は2025年3月期が38%、2026年3月期の予想が約111%です。

配当政策の確認

配当は「DOE3%を目安に行う」としています。

参考:株主還元|Honda

業績推移と株価推移について

本田技研工業の業績推移と株価推移を確認していきます。

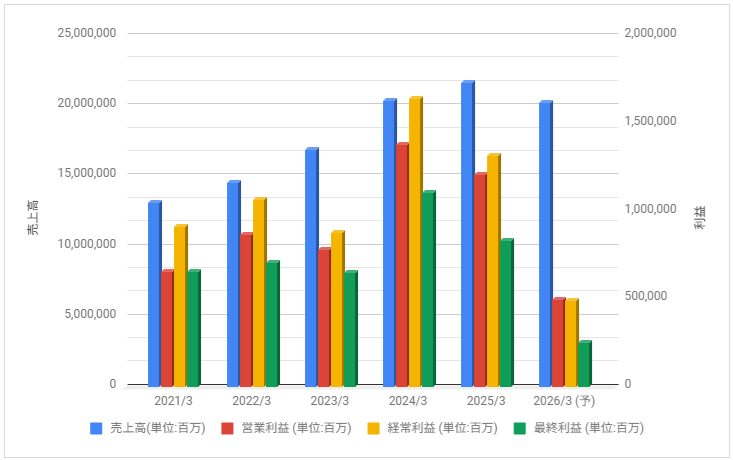

業績の推移

下記は売上高・営業利益・経常利益・最終利益の推移です。

やや厳しめの業績推移でしたが、2024年3月期は大きく増益で過去最高益を更新。

2025年3月期は減益に、2026年3月期は大きく減益見通しとしています。

株価のチャート

下記は5年分の週足株価チャートです。

株価は2021年中旬からレンジで推移、2023年5月以降は好調な業績見通し・円安などの期待感で大きく上昇も、2024年4月以降は下落が目立つ推移をしています。

事業内容と財務状況について

本田技研工業の事業内容と財務状況を確認していきます。

ホンダ(7267)の概要

本田技研工業株式会社(ほんだぎけんこうぎょう、英称: Honda Motor Co., Ltd.)は、日本の大手輸送機器メーカーである。

通称「Honda」、「ホンダ」。オートバイの販売台数、売上高は世界首位。

自動車の販売台数は世界第7位(2015年度)、国内2位。小型ジェット機の出荷数、芝刈機のシェアは世界首位。発電機、除雪機、小型耕うん機のシェアは国内首位。

本田技研工業 – Wikipediaより抜粋

二輪で世界首位ですが、売上・利益の多くが四輪事業です。地域別でみると、北米・アジアが収益の多くを占めています。

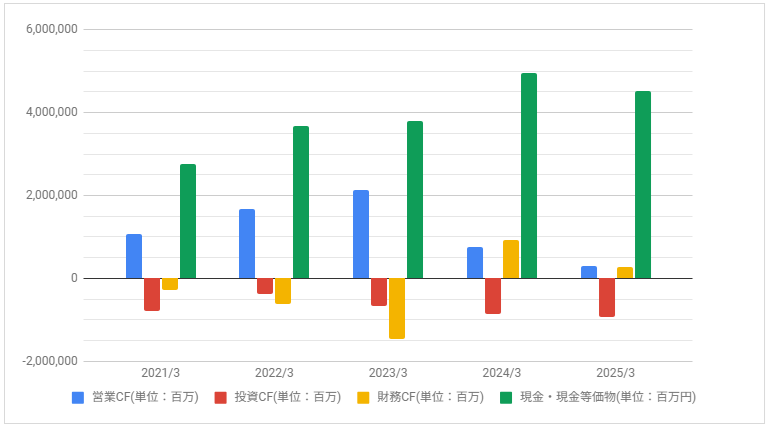

キャッシュフロー

下記はキャッシュ・フロー推移です。

営業CFが増えていましたが、2024年3月期、2025年3月期は大きく減っています。

配当・優待について

株主優待制度は抽選となっており、現状ではオマケの印象が強いです。

配当金は大きく増配したこともあり、かなり高い利回りです。配当方針でDOEを目安にしたこともあり、安定配当に期待できますが、高い配当性向なのは注意するポイントです。