北陸・東海地区にドラッグストアを展開するGenkyDrugStores(ゲンキー)(9267)、株主優待制度を廃止して配当に集約としています。株主優待に加え、株価指標と業績推移、株価チャートと配当推移を確認していきます。

- 株主優待制度は廃止、配当に集約へ

- 株価は上昇推移だが下落場面も

株価情報と株主優待について

Genky株価情報と配当状況・株主優待制度を確認していきます。

株価の指標(2024年12月19日終値時点)

株価:3,170円

予想PER:13.76倍

PBR:2.01倍

予想EPS:230.38円

時価総額:983億円

最新の株価参考:GenkyDrugStores(株)【9267】:Yahoo!ファイナンス

株主優待について(廃止)

株主優待制度は「ゲンキー商品券」、「QUOカード」を実施していましたが、2024年6月を最後に廃止しています。

| 保有株式数 | 優待内容 |

|---|---|

| 100株以上 500株未満 | QUOカード 1,000円分 |

| 500株以上 1,000株未満 | QUOカード 3,000円分 |

| 1,000株以上 | QUOカード 5,000円分 |

配当金の情報

2025年6月期の予定年間配当:13円

予想年間配当利回り:0.41%

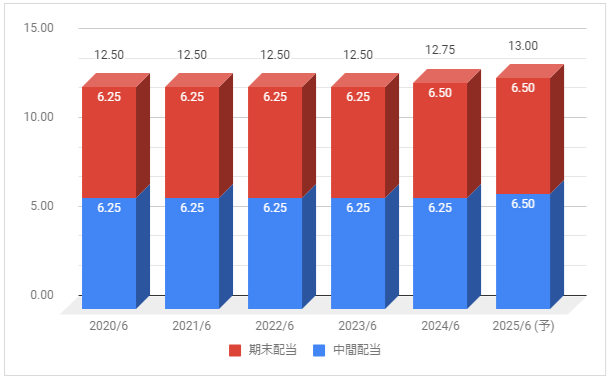

配当金の推移について

下記は配当金の推移です。配当権利日は12月(中間配当)と6月(期末配当)です。

年間配当は据え置き推移でしたが、2024年6月期は増配、2024年6月期も増配予定としています。

配当性向は2024年6月期が6.1%、2025年6月期の予想が約6%です。

業績推移と株価推移について

Genkyの業績推移と株価推移を確認していきます。

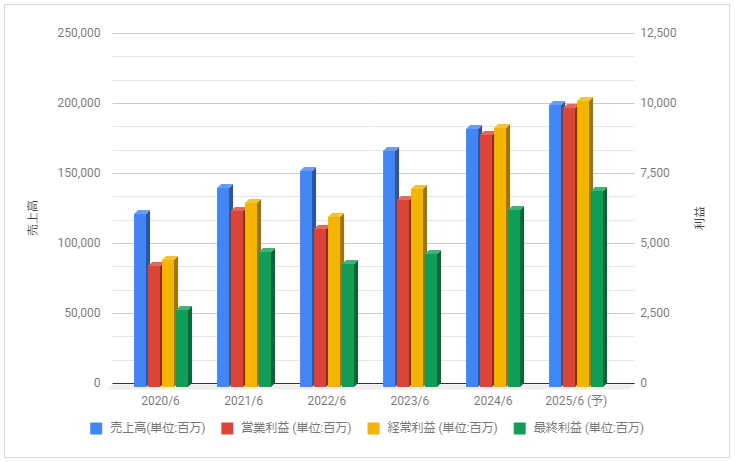

売上高と利益の推移

下記は売上高・営業利益・経常利益・最終利益の推移です。

需要が増えた影響で、2021年6月期は過去最高益を大きく更新。2022年6月期は反動減も、2023年6月期、2024年6月期は増益に。

2025年6月期も増益見通しとしています。

株価のチャート

下記は5年分の週足株価チャートです。

株価は2020年4月以降に上昇していましたが、2022年に入ると成長鈍化の警戒感・材料出尽くし感などで下落。

2022年中旬から再度上昇していますが、下落する場面もあります。

また、2024年6月20日を基準日に1株を2株に株式分割しています。

事業内容と財務状況について

Genkyの事業内容と財務状況を確認していきます。

Genky(9267)の概要

ゲンキー株式会社(英: Genky Stores, Inc. )は、ドラッグストアチェーンを展開する企業。親会社は持株会社のGenky DrugStores株式会社(英: Genky DrugStores Co., Ltd. )。

福井県を中心に石川県、岐阜県、愛知県、滋賀県で大型・小商圏型ドラッグストアを出店する。

2015年からは300坪サイズの統一レイアウトの店舗を高速出店している。同時にディスカウント戦略も採用しており、プライベートブランド品が多い。

ゲンキー – Wikipediaより抜粋

新規出店により売上は増収推移、今後も出店を加速させるとしています。

プライベートブランド、低コスト・低価格に強みがあります。

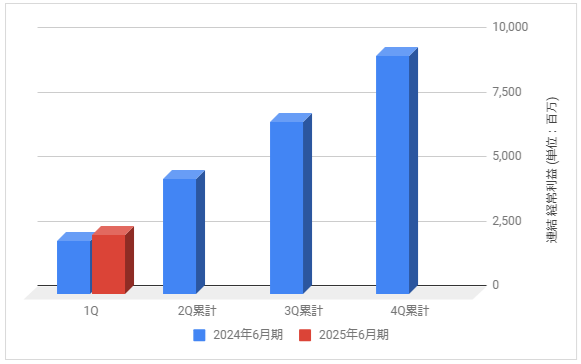

3か月決算の実績

下記は2025年6月期の各決算期における連結経常利益の推移と前期との比較です。

2025年6月期の連結経常利益は102.2億円見通しとしています。

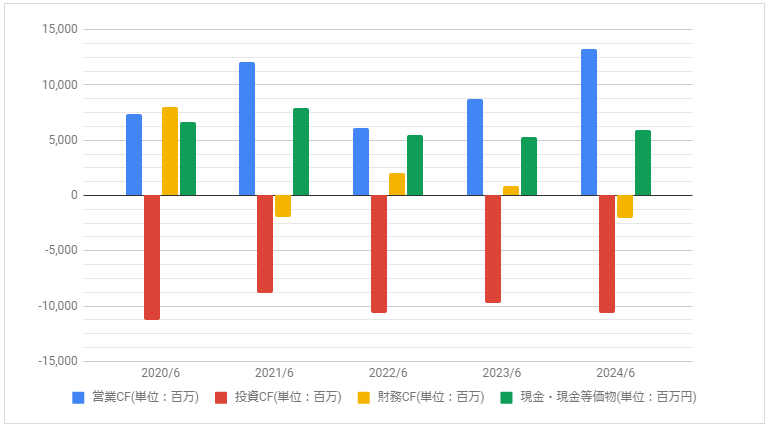

キャッシュフロー

下記はキャッシュ・フローの推移です。

営業CFは変動が大きいです。

配当・優待について

株主優待制度は廃止し、配当等による利益還元に集約としています。配当は安定的に推移していますが、利回りは低いです。